2007年06月30日

今年も半分が過ぎて

6月も終わり、今年も半分が過ぎた。この年齢になると日々の経つのがとても早い。

ここ数年、年末に翌年の数値目標をいくつか設定する。在職時には「目標管理」なるものがあって、これをできるだけ達成しないと賞与や給与に影響することから必死になって頑張ったものだが、今の目標値は年間読書数、年間ウォーキング時間、年間平均体重、版画の制作件数、ゴルフの平均スコアなどで特に必死になって達成しようとするものはないし、できなくても罰則はないので気は楽である。それでも数値での目標があり、日々そのデータをパソコンに入れていくとそれはそれで結構楽しい。

ただ健康管理上真剣に取り組んでいるのはやはり平均体重である。今年は2回風邪を引いたり下痢をしたりしたこともあり、現在のところ目標値を達成している。

だがこのところの月間平均体重は上昇気味であり、来月あたり月間値としては目標未達になるかもしれない。これはウォーキング量と密接な関係にあり、暑くなると例年極端に歩く時間が減ることによる。今年は夜間に歩くなど何とか今までの悪い傾向を変えていきたいと思っているが・・・

すっかりあきらめているのがゴルフの平均スコア。プレイする回数も減ってきているし、練習にも行かないのでこれから挽回して目標値に届かせるのはかなり難しい。

下半期、新たな気持ちで数値の変化を楽しみたい。

ここ数年、年末に翌年の数値目標をいくつか設定する。在職時には「目標管理」なるものがあって、これをできるだけ達成しないと賞与や給与に影響することから必死になって頑張ったものだが、今の目標値は年間読書数、年間ウォーキング時間、年間平均体重、版画の制作件数、ゴルフの平均スコアなどで特に必死になって達成しようとするものはないし、できなくても罰則はないので気は楽である。それでも数値での目標があり、日々そのデータをパソコンに入れていくとそれはそれで結構楽しい。

ただ健康管理上真剣に取り組んでいるのはやはり平均体重である。今年は2回風邪を引いたり下痢をしたりしたこともあり、現在のところ目標値を達成している。

だがこのところの月間平均体重は上昇気味であり、来月あたり月間値としては目標未達になるかもしれない。これはウォーキング量と密接な関係にあり、暑くなると例年極端に歩く時間が減ることによる。今年は夜間に歩くなど何とか今までの悪い傾向を変えていきたいと思っているが・・・

すっかりあきらめているのがゴルフの平均スコア。プレイする回数も減ってきているし、練習にも行かないのでこれから挽回して目標値に届かせるのはかなり難しい。

下半期、新たな気持ちで数値の変化を楽しみたい。

Posted by 風車 at

20:29

│Comments(0)

2007年06月29日

6月の版画(2)

今回の版画は3版3色摺りです。大きさは縦155mm、横170mmのほぼ四角形です。

洞穴から地上の木を眺めている図ですが、薄緑と紫の2枚はかなり細かい部分を彫ったので、時間はもちろん体力的にもとても疲れました。

またこれから夏になると汗をかくので版画の彫る作業はとてもやりにくくなります。今回、かなり肩が張ったりしたのでしばらくはのんびりいきます。

洞穴から地上の木を眺めている図ですが、薄緑と紫の2枚はかなり細かい部分を彫ったので、時間はもちろん体力的にもとても疲れました。

またこれから夏になると汗をかくので版画の彫る作業はとてもやりにくくなります。今回、かなり肩が張ったりしたのでしばらくはのんびりいきます。

Posted by 風車 at

20:18

│Comments(1)

2007年06月27日

諸田玲子作「鬼あざみ」

今年初めに諸田さんの講演会に行ったとき、「悪女を違った目・観点で描きたい」といっていたがこれもそのシリーズのひとつとも思える。

洪水で一緒に流された弟をあえて自分が助かるために殺した女”おもん”が11代将軍家斉の時代に江戸に出て、獄門台にさらされた盗賊"葵小僧"の首に憧れ、身体が大きく悪人面ではあるが根は真面目な"清吉"を「悪の首領」に育て江戸を騒がせ、そして破滅していく物語。

タイトルとなっている”あざみ”はこどものころ住んでいた田舎にたくさん自生していたことや前半の舞台が"もぐさ屋"であり葉っぱが"もぐさ"に似ていること、"清吉"が刺青として"あざみ"を彫ったことなどからきている。

また"清吉"が捕らわれて処刑されるときの辞世の句は「武蔵野の色にはびこりし鬼あざみ けふの暑さにやがてしほるる」となっている。

"鬼あざみ"で検索したところ、"清吉"は実在の盗賊で、職業は魚売り(物語ではもぐさ売り)、辞世の句も残しており雑司が谷霊園に立派なお墓がある。昔は博徒、今は受験生がその墓石を削って持っていくという。

どうやら諸田さんは実在の盗賊"清吉"を"おもん”という"悪女の観点"から描きたかったようだ。

洪水で一緒に流された弟をあえて自分が助かるために殺した女”おもん”が11代将軍家斉の時代に江戸に出て、獄門台にさらされた盗賊"葵小僧"の首に憧れ、身体が大きく悪人面ではあるが根は真面目な"清吉"を「悪の首領」に育て江戸を騒がせ、そして破滅していく物語。

タイトルとなっている”あざみ”はこどものころ住んでいた田舎にたくさん自生していたことや前半の舞台が"もぐさ屋"であり葉っぱが"もぐさ"に似ていること、"清吉"が刺青として"あざみ"を彫ったことなどからきている。

また"清吉"が捕らわれて処刑されるときの辞世の句は「武蔵野の色にはびこりし鬼あざみ けふの暑さにやがてしほるる」となっている。

"鬼あざみ"で検索したところ、"清吉"は実在の盗賊で、職業は魚売り(物語ではもぐさ売り)、辞世の句も残しており雑司が谷霊園に立派なお墓がある。昔は博徒、今は受験生がその墓石を削って持っていくという。

どうやら諸田さんは実在の盗賊"清吉"を"おもん”という"悪女の観点"から描きたかったようだ。

Posted by 風車 at

20:34

│Comments(0)

2007年06月26日

人気のあるランチ

静岡で見られる民放TVの午後6時台では県内のグルメ他食べ物屋の紹介を毎日行っている。

2週間ぐらい前であろうか、ランチ部門で県内の人気ランキングトップに上げられたのが清水区港橋近くの「ビストロ光輪」。

買い物がてらに出かけてみた。12時前に入ったがカウンター席はわれわれ夫婦でちょうど満杯。圧倒的に女性が多い。

値段は日替わりランチ、カレー他各種ドリアとも800円でコーヒー付。私はランチ(今日は小ぶりのビーフステーキ、かにシチュー、サラダ、スープ、ライス)、妻はかにドリア(サラダ、スープ)を注文。

いずれもかなりのボリュームで満足する。12時を過ぎると近くのサラリーマン、OLがどっと来店し、店内の約30席は満杯となった。やはり人気があるようだ。

ただ店員の要領がちょっと悪い。次から次に入ってくる客の注文を聞くことに手一杯。カウンター席で食べ終わった人の食器を速やかに片付けてコーヒーを出せばもっと回転は良くなるはず。

2週間ぐらい前であろうか、ランチ部門で県内の人気ランキングトップに上げられたのが清水区港橋近くの「ビストロ光輪」。

買い物がてらに出かけてみた。12時前に入ったがカウンター席はわれわれ夫婦でちょうど満杯。圧倒的に女性が多い。

値段は日替わりランチ、カレー他各種ドリアとも800円でコーヒー付。私はランチ(今日は小ぶりのビーフステーキ、かにシチュー、サラダ、スープ、ライス)、妻はかにドリア(サラダ、スープ)を注文。

いずれもかなりのボリュームで満足する。12時を過ぎると近くのサラリーマン、OLがどっと来店し、店内の約30席は満杯となった。やはり人気があるようだ。

ただ店員の要領がちょっと悪い。次から次に入ってくる客の注文を聞くことに手一杯。カウンター席で食べ終わった人の食器を速やかに片付けてコーヒーを出せばもっと回転は良くなるはず。

Posted by 風車 at

20:57

│Comments(0)

2007年06月24日

茨城の富士山

富士山の写真を数多くこのブログで紹介してきたところ、茨城県に住む妻のお友達が"茨城の富士山"を特集した「常陽・藝文」という本を送ってくれた。

特集1では国土交通省が選定した「関東富士見百景」の中の茨城県の七景が紹介されている。

関東平野には筑波山がそびえるだけなので条件がよければ見えるはずだ。ここで紹介された筑波山や富谷山ふれあい広場には行ったことがあるが見た記憶がない。県北まで行くと距離や山などの障害が多くなるが、栄蔵室山頂や花貫渓谷近くの土岳からも見えるという。

この七景のなかでは利根川境川岸付近から見る富士山の写真が素晴らしい。利根川と関宿城を前景にした富士山であり、地理的に見れば当然であるが静岡市から見る富士山とは対照的に宝永山が左側に写っている。

茨城で長い間暮らしてきたが富士山を実際に目にすることはほとんどなかった。私の勤めていた会社は霞ヶ浦湖畔にあったが、屋上に上がると空気の澄んだ冬に時々富士山を眺めることが出来た。

要するに気象条件が重要であり、今年の3月末から5月初めまでのこの本の取材期間では一度も富士山を見ることがなかったそうだ。

特集2では茨城にある「富士山」を紹介している。この中で紹介されている「富士山」を見たり、かなり近くを車で通った思い出があるが当時は「富士山」というイメージをまったく持たなかったことが今考えると残念に思う。

家族と永年過ごした茨城県と"富士山"に関する貴重で楽しい資料を送ってくれたお友達に妻ともども感謝している。

特集1では国土交通省が選定した「関東富士見百景」の中の茨城県の七景が紹介されている。

関東平野には筑波山がそびえるだけなので条件がよければ見えるはずだ。ここで紹介された筑波山や富谷山ふれあい広場には行ったことがあるが見た記憶がない。県北まで行くと距離や山などの障害が多くなるが、栄蔵室山頂や花貫渓谷近くの土岳からも見えるという。

この七景のなかでは利根川境川岸付近から見る富士山の写真が素晴らしい。利根川と関宿城を前景にした富士山であり、地理的に見れば当然であるが静岡市から見る富士山とは対照的に宝永山が左側に写っている。

茨城で長い間暮らしてきたが富士山を実際に目にすることはほとんどなかった。私の勤めていた会社は霞ヶ浦湖畔にあったが、屋上に上がると空気の澄んだ冬に時々富士山を眺めることが出来た。

要するに気象条件が重要であり、今年の3月末から5月初めまでのこの本の取材期間では一度も富士山を見ることがなかったそうだ。

特集2では茨城にある「富士山」を紹介している。この中で紹介されている「富士山」を見たり、かなり近くを車で通った思い出があるが当時は「富士山」というイメージをまったく持たなかったことが今考えると残念に思う。

家族と永年過ごした茨城県と"富士山"に関する貴重で楽しい資料を送ってくれたお友達に妻ともども感謝している。

Posted by 風車 at

20:40

│Comments(0)

2007年06月23日

「目」の災い2

目に出来た”ものもらい”があまり良くならない。昨日自然に"膿?"が出てやや小さくなったところで眼科医がメスを入れてくれた。そのあと目にガーゼを当てテープで顔面に固定された。このため完全に片目となり車はもちろん、めがねもかけにくいため外を歩くにも怖くてたまらない。

今朝、眼帯を取り外したがまだ固まりが残っている。メスを入れた効果があまり現れていないように思う。これで直っていくのか心配だ。

この数日、たいした病気でなくても身体の一部が機能しなくなると人間いかに不自由になるかを実感した。

今日は美術館でボランティアをする予定であったがこんな状態なのでキャンセル。"木で家を作る"のテーマで参加予定者が30名、力仕事が要求されるので本当は行きたかったのだが・・・

今朝、眼帯を取り外したがまだ固まりが残っている。メスを入れた効果があまり現れていないように思う。これで直っていくのか心配だ。

この数日、たいした病気でなくても身体の一部が機能しなくなると人間いかに不自由になるかを実感した。

今日は美術館でボランティアをする予定であったがこんな状態なのでキャンセル。"木で家を作る"のテーマで参加予定者が30名、力仕事が要求されるので本当は行きたかったのだが・・・

Posted by 風車 at

21:05

│Comments(0)

2007年06月22日

光電話が不通になって

昨日から今日の午前中にかけて"光電話"が不通になった。このためインターネットもメールも繋がらず、一日の結構な時間をパソコンの前にいる私にとっては、実害はないがちょっとした痛手であった。

過去にも何度か同じトラブルがありこのときはなんとなく治っていたが、今日はNTT西日本の担当者に来てもらった。調べたところ我が家に設置されていたモデムが不調であることがわかり、取り替えることで一日半ぶりにインターネットやメールが生活の一部になっているいつもの生活に戻ることが出来た。

昨年はTVが故障してデジタルTVに買い換えたが、このときも何回か画面がフリーズして結局交換してもらった。いずれも家庭内のことでありまた無償交換であったので実害はなかったが、最近でもNTT西、東とも光電話不通の問題で大きな混乱が起こったこともある。

私は案外"新しい物好き"なので「進歩の過程ではしょうがないか」とも思ってしまうが、新技術に対してはもっと厳しい目を持ったほうが良いのでしょうか。

過去にも何度か同じトラブルがありこのときはなんとなく治っていたが、今日はNTT西日本の担当者に来てもらった。調べたところ我が家に設置されていたモデムが不調であることがわかり、取り替えることで一日半ぶりにインターネットやメールが生活の一部になっているいつもの生活に戻ることが出来た。

昨年はTVが故障してデジタルTVに買い換えたが、このときも何回か画面がフリーズして結局交換してもらった。いずれも家庭内のことでありまた無償交換であったので実害はなかったが、最近でもNTT西、東とも光電話不通の問題で大きな混乱が起こったこともある。

私は案外"新しい物好き"なので「進歩の過程ではしょうがないか」とも思ってしまうが、新技術に対してはもっと厳しい目を持ったほうが良いのでしょうか。

Posted by 風車 at

21:03

│Comments(0)

2007年06月20日

「目」の災い

2日ほど前から目が痒く、昨日には左目下に"ものもらい"ができた。例によって"ホウ酸水"で消毒すれば治ると思い、続けてきたが大きくなる一方で直径5,6mmになったので眼科に出かけた。

かなり年とった女医さんの開口一番は「あらあらずいぶん大きくなっているわね。切り頃は明後日ね。」と言うわけで化膿防止剤、消毒剤などをもらって帰ってきた。片目に眼帯をしての自転車はやはり怖い。次回以降は歩いて出かけようと思う。

「目」の具合が悪いと精神的にイライラする。

また、昨日はめがねをいじっていて、鼻にかかる部分のスベリ止めを折ってしまった。幸いに片側だけのスベリ止めで機能は損なわれていないが、ここ当分、"目"とその周りでのうっとうしさが続きそうだ。

かなり年とった女医さんの開口一番は「あらあらずいぶん大きくなっているわね。切り頃は明後日ね。」と言うわけで化膿防止剤、消毒剤などをもらって帰ってきた。片目に眼帯をしての自転車はやはり怖い。次回以降は歩いて出かけようと思う。

「目」の具合が悪いと精神的にイライラする。

また、昨日はめがねをいじっていて、鼻にかかる部分のスベリ止めを折ってしまった。幸いに片側だけのスベリ止めで機能は損なわれていないが、ここ当分、"目"とその周りでのうっとうしさが続きそうだ。

Posted by 風車 at

21:27

│Comments(0)

2007年06月17日

展覧会「ベェネツィア絵画のきらめき」

県立美術館で開催中の「ベェネツィア絵画のきらめき」展を見てきました。出品リストによると96の絵画が紹介されています。

パンフレットにも記載されていますが、これらの絵画は色彩がとても豊富です。この展覧会は宗教・神話・寓意、統領(ドージェ)のベェネツィア,都市の相貌の3セクションによって構成されています。

「洗礼者聖ヨハネの首を持つサロメ」、「ゴリアテの首を持つダビテ」と2つの絵画に生首が出てくるのが宗教画らしいと思いました。

またこの頃の"裸婦"像はほとんどが豊満であることも当時の女性の美の基準を象徴するものでしょうか。

サン・マルコ広場やサン・ジョルジョ・マッジョーレ島などは十数年前に見た景色が浮かびました。また、会場に展示されたベネチアの地図を見ながら、サン・マルコ広場からまったく読めない表示と迷路のような道に苦労しながらリアルト橋まで歩いたことを思い出しました。

パンフレットにも記載されていますが、これらの絵画は色彩がとても豊富です。この展覧会は宗教・神話・寓意、統領(ドージェ)のベェネツィア,都市の相貌の3セクションによって構成されています。

「洗礼者聖ヨハネの首を持つサロメ」、「ゴリアテの首を持つダビテ」と2つの絵画に生首が出てくるのが宗教画らしいと思いました。

またこの頃の"裸婦"像はほとんどが豊満であることも当時の女性の美の基準を象徴するものでしょうか。

サン・マルコ広場やサン・ジョルジョ・マッジョーレ島などは十数年前に見た景色が浮かびました。また、会場に展示されたベネチアの地図を見ながら、サン・マルコ広場からまったく読めない表示と迷路のような道に苦労しながらリアルト橋まで歩いたことを思い出しました。

Posted by 風車 at

20:25

│Comments(0)

2007年06月16日

6月の富士山

妻を清水駅に送った際、うっすらと富士山が見えたので日の出埠頭から久しぶりに富士山の写真を撮りました。

真冬とは違って残雪も筋状に少しだけ残っている富士山もなかなかきれいです。この時期は晴れてもかすんでしまうためはっきり見えないので、撮影後は画像処理ソフトで濃い目の調節をしてあります。

富士山もあと1ヶ月ほどで夏山シーズンとなり、雪をかぶった姿はしばらくお預けです。

真冬とは違って残雪も筋状に少しだけ残っている富士山もなかなかきれいです。この時期は晴れてもかすんでしまうためはっきり見えないので、撮影後は画像処理ソフトで濃い目の調節をしてあります。

富士山もあと1ヶ月ほどで夏山シーズンとなり、雪をかぶった姿はしばらくお預けです。

Posted by 風車 at

21:05

│Comments(1)

2007年06月15日

水神社のお祭り

昨日、今日の2日間、清水区富士見町にある水神社で大祭が行われました。水神社は"水神を祭った神社で、昔から近隣の人たちはこのお祭りを衣替えの目安にしている”そうです。

私たち夫婦は始めてのお祭りで夕方で駆けてみました。巴川に架かる八千代橋の両側を中心に露店がずらりと並び、浴衣を着た子供さんたちが大勢集まっていました。

夜は4回に分けて花火が奉納されました。花火は近くの船越堤公園から見てみました。これからは日本平や港祭りの花火大会が楽しみです。

私たち夫婦は始めてのお祭りで夕方で駆けてみました。巴川に架かる八千代橋の両側を中心に露店がずらりと並び、浴衣を着た子供さんたちが大勢集まっていました。

夜は4回に分けて花火が奉納されました。花火は近くの船越堤公園から見てみました。これからは日本平や港祭りの花火大会が楽しみです。

Posted by 風車 at

21:50

│Comments(1)

2007年06月13日

おもしろ音楽講座

昨日はグランシップでのボランティアでしたが、午後からは"コンサートを100倍楽める「おもしろ音楽講座」に出席しました。

これは来週グランシップで開催される静岡交響楽団の演奏会の曲目の裏話を、音楽評論家の奥田恵二氏が解説してくれるもので100人くらいの参加がありました。

私は音楽の分野は"さっぱり"ですが、音楽を流しながらの作曲者にちなむエピソードの紹介なので結構楽しめました。

グリーグの「ペールギュント」の冒頭の"朝"はとても物静かで緑豊かな場所が想像されますが、作曲家の意図は"サハラ砂漠"だったそうです。

リストの「ハンガリー狂詩曲」の話では、1937年に"オーケストラの少女"と題する映画が作製され、これが日本で大ヒットしたそうです。

さわりの部分の映像がDVDで紹介され、確かに感動的でしたが当時の日本の世相や人々の暮らしを想いおこすとちょっとおもしろく感じました。

これは来週グランシップで開催される静岡交響楽団の演奏会の曲目の裏話を、音楽評論家の奥田恵二氏が解説してくれるもので100人くらいの参加がありました。

私は音楽の分野は"さっぱり"ですが、音楽を流しながらの作曲者にちなむエピソードの紹介なので結構楽しめました。

グリーグの「ペールギュント」の冒頭の"朝"はとても物静かで緑豊かな場所が想像されますが、作曲家の意図は"サハラ砂漠"だったそうです。

リストの「ハンガリー狂詩曲」の話では、1937年に"オーケストラの少女"と題する映画が作製され、これが日本で大ヒットしたそうです。

さわりの部分の映像がDVDで紹介され、確かに感動的でしたが当時の日本の世相や人々の暮らしを想いおこすとちょっとおもしろく感じました。

Posted by 風車 at

20:34

│Comments(0)

2007年06月11日

加藤廣「秀吉の枷(下)」

「秀吉の枷」の後半は、秀吉の周囲から一緒に成り上がった過去を持つ部下を徐々に排除し、内面では"信長暗殺の秘密"と若い"家康"の影に怯え、血縁の後継者作りと"茶々(淀の方)"の裏切りに悩み、豊臣家を築き上げた家臣を"信長"と同じように虐殺する姿が描かれている。

最近の本には珍しく「あとがき」があり、ここで作者はこの歴史ミステリー執筆の基本姿勢として"勝者に悲哀を 敗者に美学を"と述べている。まさに"天下を取った秀吉の悲哀"そのものが伝わってくる。

読み終わって「おもしろく,一気に読める」本という印象である。「信長の棺」、「秀吉の枷」の三部作として「明智左馬助の恋」が出版されており、"光秀の弟"として上巻で少しだけ出てくるがこれを読むのが楽しみ。

なお、信長の本当の埋葬地は秀吉が主張した大徳寺か、織田家の歴代の菩提寺阿弥陀寺か混乱が続いたが、大正天皇が織田信長に対して正一位を贈位された際の伝達式(1917年12月17日)は阿弥陀寺で行われたことがあとがきに、また秀吉の遺体は方広寺大仏殿裏手・阿弥陀ケ峰に埋葬され、明治中期、朝廷のお声掛かりで発掘されたが、開封と同時に崩れ落ちほとんど形骸を残さなかったことが本文末尾で述べられている。

最近の本には珍しく「あとがき」があり、ここで作者はこの歴史ミステリー執筆の基本姿勢として"勝者に悲哀を 敗者に美学を"と述べている。まさに"天下を取った秀吉の悲哀"そのものが伝わってくる。

読み終わって「おもしろく,一気に読める」本という印象である。「信長の棺」、「秀吉の枷」の三部作として「明智左馬助の恋」が出版されており、"光秀の弟"として上巻で少しだけ出てくるがこれを読むのが楽しみ。

なお、信長の本当の埋葬地は秀吉が主張した大徳寺か、織田家の歴代の菩提寺阿弥陀寺か混乱が続いたが、大正天皇が織田信長に対して正一位を贈位された際の伝達式(1917年12月17日)は阿弥陀寺で行われたことがあとがきに、また秀吉の遺体は方広寺大仏殿裏手・阿弥陀ケ峰に埋葬され、明治中期、朝廷のお声掛かりで発掘されたが、開封と同時に崩れ落ちほとんど形骸を残さなかったことが本文末尾で述べられている。

Posted by 風車 at

20:13

│Comments(0)

2007年06月10日

カワセミ

茨城に住んでいた時の友人の一人が、定年後の趣味として「バードカービング」を数年前から始めています。

以前には「キツツキ」を彫って展示会で"新人賞"を受賞された方から、本日、最新作「カワセミ」の写真が送られてきました。だいぶ前にメールで「カワセミ」を彫り始めたと伺って以来、この鳥が"静岡市の鳥"と指定されていることから出来上がりを楽しみにしていました。

川面に飛ぶ姿が"水辺の宝石"と呼ばれるこの鳥の美しさが作品からにじみ出てきます。

ところでなぜ"市の鳥"となっているか、その理由を知りたかったのでをインターネットで調べて見ました。静岡市のHPに次の説明がありました。

「カワセミ」は清流に棲むことから良好な環境の指標とされ、その姿が安倍川、興津川などで見られ、静岡市河川の良好な自然を象徴している

一度実物も見てみたいですね。ちなみに"市の花"は「ハナミズキ」とのことです。

以前には「キツツキ」を彫って展示会で"新人賞"を受賞された方から、本日、最新作「カワセミ」の写真が送られてきました。だいぶ前にメールで「カワセミ」を彫り始めたと伺って以来、この鳥が"静岡市の鳥"と指定されていることから出来上がりを楽しみにしていました。

川面に飛ぶ姿が"水辺の宝石"と呼ばれるこの鳥の美しさが作品からにじみ出てきます。

ところでなぜ"市の鳥"となっているか、その理由を知りたかったのでをインターネットで調べて見ました。静岡市のHPに次の説明がありました。

「カワセミ」は清流に棲むことから良好な環境の指標とされ、その姿が安倍川、興津川などで見られ、静岡市河川の良好な自然を象徴している

一度実物も見てみたいですね。ちなみに"市の花"は「ハナミズキ」とのことです。

Posted by 風車 at

20:44

│Comments(1)

2007年06月09日

ワンセグチューナー その2

連日の雷と激しい雨にびっくりするこの頃。

ただマンション住まいだと一軒家にいるときに比べて音による家の振動が小さいので雷の怖さは少し和らぐ。屋根を叩く雨音もなく機密性があるので雨の強さを実感しにくい。

先日、パソコン雑誌でみた「ワンセグチューナー」をヤマダ電機にて調べてみた。パソコン上でどのように見えるか、店員さんに聞いたら親切に説明してくれた。

予想以上に良く見えないと言うのが第一印象だった。

まず画面が小さい。拡大すると普通のパソコン画面の半分ほどの大きさになるが、画質が荒れてしまう。また、画像の受信状態が良くない。これは建物の構造や電波の受信距離などが影響するとのことだが、映像が断続的で見にくい。

携帯電話のように画面が小さい場合にはよさそうだが、現状ではパソコンでの利用はちょっと待ちたい。

ついでにWindows Vistaについて互換性のことを質問したところ、Word,Excelなどの基本ソフトは大丈夫とのこと。CAD他の特殊な専門分野で使うソフトについては問題があるそうだ。

また、今のパソコンには地デジに対応しており、TV内蔵型のパソコンのほうが良いといっていた。

ただマンション住まいだと一軒家にいるときに比べて音による家の振動が小さいので雷の怖さは少し和らぐ。屋根を叩く雨音もなく機密性があるので雨の強さを実感しにくい。

先日、パソコン雑誌でみた「ワンセグチューナー」をヤマダ電機にて調べてみた。パソコン上でどのように見えるか、店員さんに聞いたら親切に説明してくれた。

予想以上に良く見えないと言うのが第一印象だった。

まず画面が小さい。拡大すると普通のパソコン画面の半分ほどの大きさになるが、画質が荒れてしまう。また、画像の受信状態が良くない。これは建物の構造や電波の受信距離などが影響するとのことだが、映像が断続的で見にくい。

携帯電話のように画面が小さい場合にはよさそうだが、現状ではパソコンでの利用はちょっと待ちたい。

ついでにWindows Vistaについて互換性のことを質問したところ、Word,Excelなどの基本ソフトは大丈夫とのこと。CAD他の特殊な専門分野で使うソフトについては問題があるそうだ。

また、今のパソコンには地デジに対応しており、TV内蔵型のパソコンのほうが良いといっていた。

Posted by 風車 at

20:03

│Comments(0)

2007年06月08日

古今親孝行

介護サービス会社「コムスン」の問題でにぎわっているが、毎日新聞6/7の「余禄」に古今東西の親孝行の変遷が面白おかしく書かれていた。以下その抜粋。

その昔、中国の呉の孟宗(もうそう)が病母の欲しがる筍(たけのこ)を雪の日に探し回った。その孝に動かされた天の助けか雪中から筍が生えてくる。これが「孟宗竹」の語源らしく、中国の親孝行訓話を集めた「二十四孝」で一番有名な話である。

同じく晋の王祥は魚を求める母のために凍った川の上に裸で伏し、氷をとかして魚を取った。ほかにも親を蚊から守るために自分が刺されるように裸で寝る男や、自分が老いるのを両親が悲しまぬよう70になっても子供の格好でいた人物の話もある。

だがこの孝子たち、江戸時代の日本人には落語のネタにされるなどさんざんだ。井原西鶴は雪中に筍が欲しければ八百屋で、鯉(こい)なら魚屋で手に入ると書いた。 親孝行はごく普通に家業で稼いだお金で行うものだという。そういえば現代にはみんなで保険料を出し合って行う親孝行もある

「お金」だけでもないだろうし、 「親孝行」にもいろいろな考え方がある。それぞれの立場で最も良いと考える親孝行をすればよいのではなかろうか。

その昔、中国の呉の孟宗(もうそう)が病母の欲しがる筍(たけのこ)を雪の日に探し回った。その孝に動かされた天の助けか雪中から筍が生えてくる。これが「孟宗竹」の語源らしく、中国の親孝行訓話を集めた「二十四孝」で一番有名な話である。

同じく晋の王祥は魚を求める母のために凍った川の上に裸で伏し、氷をとかして魚を取った。ほかにも親を蚊から守るために自分が刺されるように裸で寝る男や、自分が老いるのを両親が悲しまぬよう70になっても子供の格好でいた人物の話もある。

だがこの孝子たち、江戸時代の日本人には落語のネタにされるなどさんざんだ。井原西鶴は雪中に筍が欲しければ八百屋で、鯉(こい)なら魚屋で手に入ると書いた。 親孝行はごく普通に家業で稼いだお金で行うものだという。そういえば現代にはみんなで保険料を出し合って行う親孝行もある

「お金」だけでもないだろうし、 「親孝行」にもいろいろな考え方がある。それぞれの立場で最も良いと考える親孝行をすればよいのではなかろうか。

Posted by 風車 at

20:43

│Comments(0)

2007年06月06日

6月の作品(1)

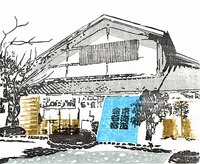

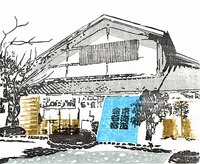

今回の版画は「東海道金谷宿・石畳茶屋」です。昨年秋に訪問して撮ってきた写真を基にしました。

大きさは205x160mmで、2版6色摺りです。

4mm厚さのシナベニアを両面使いましたが、主版部分(黒)での彫る部分が多くなり、このため摺っているときに版が変形してしまいました。

両面を使うときは6mm以上の板を使うべきであることを認識しました。

大きさは205x160mmで、2版6色摺りです。

4mm厚さのシナベニアを両面使いましたが、主版部分(黒)での彫る部分が多くなり、このため摺っているときに版が変形してしまいました。

両面を使うときは6mm以上の板を使うべきであることを認識しました。

Posted by 風車 at

21:03

│Comments(0)

2007年06月04日

加藤廣氏の三部作

昨日、「秀吉の枷」について書いたが、静岡新聞の読書欄に同じ加藤廣著「明智左馬助の恋」の書評が掲載されていた。以下はその抜粋。

時代小説の「歴史もの」の楽しみは、通説に対して異説を立てることだ。「信長は本能寺では死ななかった」ことと"秀吉と光秀は同じ思考から同じ謀反を計画し、ほぼ同時に決行した"という二つの異説が新鮮である。

異説を立てるには旧説にとらわれない奔放な想像力と、今まで顧みられなかった資料を広く探って、説得のある論拠を提示することが必要であり、今までの時代小説の外にいる人で博識な年配者から面白い作品が出る。加藤氏はこの条件に当てはまる。

「秀吉の枷」の中に"明智左馬助"が出てくるが、昨日述べたように「秀吉の枷(上)」は「信長の棺」に関連しており、「秀吉の枷(下)」さらにこの新作「明智左馬助の恋」で三部作が完成したそうだ。

私は「秀吉の枷(下)」、「明智左馬助の恋」の順で読む予定であるが、新聞の評者はなぜか"新しい読者には"三部作"を逆の順で読むことをお勧めする"とのこと。

時代小説の「歴史もの」の楽しみは、通説に対して異説を立てることだ。「信長は本能寺では死ななかった」ことと"秀吉と光秀は同じ思考から同じ謀反を計画し、ほぼ同時に決行した"という二つの異説が新鮮である。

異説を立てるには旧説にとらわれない奔放な想像力と、今まで顧みられなかった資料を広く探って、説得のある論拠を提示することが必要であり、今までの時代小説の外にいる人で博識な年配者から面白い作品が出る。加藤氏はこの条件に当てはまる。

「秀吉の枷」の中に"明智左馬助"が出てくるが、昨日述べたように「秀吉の枷(上)」は「信長の棺」に関連しており、「秀吉の枷(下)」さらにこの新作「明智左馬助の恋」で三部作が完成したそうだ。

私は「秀吉の枷(下)」、「明智左馬助の恋」の順で読む予定であるが、新聞の評者はなぜか"新しい読者には"三部作"を逆の順で読むことをお勧めする"とのこと。

Posted by 風車 at

20:20

│Comments(0)

2007年06月03日

加藤廣「秀吉の枷」

著者の加藤廣氏は1930年生まれと言うから今年74歳。作家の年齢としては珍しくないが、デビューが2005年であの「信長の棺」だ。「信長の棺」も着想が意外であり面白かった。

今回読んだ(読んでいる)「秀吉の枷」も面白い。上巻は秀吉から見た信長の話であるが、中盤からは「信長の棺」の話とつながる内容となっている。

「枷」とは辞書によると"じゃまもの"のようだ。秀吉の天下取に対しての一番のじゃまものは"信長"であり、死後は柴田勝家、信長の息子である信雄、信孝であるがこれらのライバルに対し、いかに謀略を仕掛けていくかが面白い。

このあたりの描写を読むと、秀吉が信長、家康とのたとえに"鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス"とされた意味が良く理解できる。

信長の亡き後いよいよ秀吉に天下となるが、下巻ではどのような「枷」が出現し、どんな謀略が出てくるかが楽しみだ。

この本は人気があり、図書館でも貸し出し中で現在私は二人待ちの状態。

また著者は"本能寺の変"に対して次のような考えを示しており興味深く感じる。"光秀の行動は、良識と勇気ある信長の家臣なら誰もが行わなければならない人臣の道であった。"

今回読んだ(読んでいる)「秀吉の枷」も面白い。上巻は秀吉から見た信長の話であるが、中盤からは「信長の棺」の話とつながる内容となっている。

「枷」とは辞書によると"じゃまもの"のようだ。秀吉の天下取に対しての一番のじゃまものは"信長"であり、死後は柴田勝家、信長の息子である信雄、信孝であるがこれらのライバルに対し、いかに謀略を仕掛けていくかが面白い。

このあたりの描写を読むと、秀吉が信長、家康とのたとえに"鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス"とされた意味が良く理解できる。

信長の亡き後いよいよ秀吉に天下となるが、下巻ではどのような「枷」が出現し、どんな謀略が出てくるかが楽しみだ。

この本は人気があり、図書館でも貸し出し中で現在私は二人待ちの状態。

また著者は"本能寺の変"に対して次のような考えを示しており興味深く感じる。"光秀の行動は、良識と勇気ある信長の家臣なら誰もが行わなければならない人臣の道であった。"

Posted by 風車 at

20:19

│Comments(0)

2007年06月02日

一富士ニタカ三なすび

SBSTVで近く(車で10分ほど)の「三保街道」の特集があった。三保の松原や富士山が

見える美しい景色はよく知っていたが、トマト、枝豆やナスの栽培が有名であることは知ら

なかった。

ナスは家康への献上品であり、ここから家康の好きな「一富士 ニタカ 三なすび」という

縁起の良いことわざが生まれたという。

家康駿府入場四百年祭にちなんで紹介されたのかと思い、インターネットでこのことわざ

を調べてみた。

これによると確かに家康の好む物として景色では富士山、趣味は鷹狩、食べ物はなす

であり、これを夢に見てあやかろうとする説がある。

そのほかに家康が駿府にいるとき,初ナスがあまりに高かったため、「まず一に高きは富士

なり、その次は足高(安鷹)山、さらにその次は初ナス」と言い表したという。

また駿河の名物を並べたと言う説。「富士」はいうまでもない。「鷹」は富士山麓か

ら出るタカが素晴らしく、「なす」は駿河国産のナスが全国に先駆けて取れる名産であった

ことに由来すると言う。

いずれにしても、初夢の縁起の良いものとして言い伝えられてきたこのことわざが家康や

駿河に由来するものであることを初めて知った。

見える美しい景色はよく知っていたが、トマト、枝豆やナスの栽培が有名であることは知ら

なかった。

ナスは家康への献上品であり、ここから家康の好きな「一富士 ニタカ 三なすび」という

縁起の良いことわざが生まれたという。

家康駿府入場四百年祭にちなんで紹介されたのかと思い、インターネットでこのことわざ

を調べてみた。

これによると確かに家康の好む物として景色では富士山、趣味は鷹狩、食べ物はなす

であり、これを夢に見てあやかろうとする説がある。

そのほかに家康が駿府にいるとき,初ナスがあまりに高かったため、「まず一に高きは富士

なり、その次は足高(安鷹)山、さらにその次は初ナス」と言い表したという。

また駿河の名物を並べたと言う説。「富士」はいうまでもない。「鷹」は富士山麓か

ら出るタカが素晴らしく、「なす」は駿河国産のナスが全国に先駆けて取れる名産であった

ことに由来すると言う。

いずれにしても、初夢の縁起の良いものとして言い伝えられてきたこのことわざが家康や

駿河に由来するものであることを初めて知った。

Posted by 風車 at

20:48

│Comments(0)